Острова

Здесь метафизика

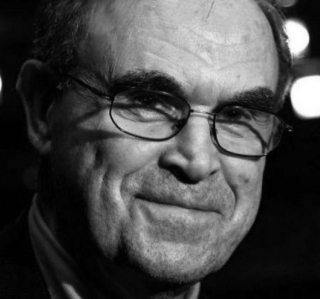

Интервью с режиссером театра и кино, сценаристом, народным артистом РСФСР, академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России Глебом Панфиловым

Это интервью состоялось после спектакля в московском Театре «Ленком». Мы беседовали поздним вечером в пустой актерской гримерке. Встреча без «пафоса», без тени нарочитости казалась похожей на эпизод из фильма о великом режиссере, в духе атмосферного неореализма: вот он в светлом плаще буднично проходит по длинным театральным коридорам, потому что рабочий день закончен, решает задержаться еще на некоторое время и просто побеседовать. Никто не договаривался о круге вопросов. Спросить хотелось о самом главном. Но что главное?

Глеб Анатольевич Панфилов и Инна Михайловна Чурикова — легендарный союз в истории отечественного кино. И, конечно, совершенно особый творческий дуэт в театре: дуэт режиссера и актрисы. У них свои «ноты», своя «симфония». Вот и в этот вечер шел спектакль Панфилова «Аквитанская львица» с Чуриковой в главной роли. Он и Она знакомы многим поколениям российских зрителей. Но, я уверена, зрители по-прежнему мечтают узнать о них еще больше, приблизиться, разгадать. Как возникает такая неделимость, такая спонтанность, жизненность и художественность — все, что не отпускает, не покидает исторический «эфир» и, раз проникнув, не исчезает из зрительской души…

Конечно, фильмы Глеба Панфилова и Инны Чуриковой признаны во всем мире — имеют награды престижнейших кинофестивалей в Швейцарии, в Венеции, в Карловых Варах, в Берлине… Но мне хотелось задавать вопросы не о профессии, в которой им по-своему нет равных, а о истории… о сюжетах известных и тревожных, по-прежнему трепещущих…

— Глеб Анатольевич, мне показалось, что сегодня самыми нервными моментами спектакля были те, когда у Инны Михайловны возникало общение с залом. Зритель изменился в последнее время, трудно общаться?

— Все в жизни меняется. Меняются не только зрители, но и творцы: драматурги, постановщики, художники… Все меняются.

— И это радует?

— Какие-то перемены радуют, какие-то — заставляют задуматься. Что-то сначала кажется непонятным. А потом понимаешь, что все закономерно, естественно и требуется дальнейшая работа, дальнейший поиск… Это нормальный процесс.

— Мой вопрос показался вам наивным?

— И я вам наивно ответил. Но наивные вопросы бывают самыми трудными.

— Мне бы хотелось вспомнить шестидесятничество и…

— Было такое, уже забывается.

— Забывается?

— Нет, оно остается в истории. Но потом было семидесятничество, восьмидесятничество, потом — 1990-е, а потом 2000-е. Да, шестидесятничество было ярким, оно питало искусство. Вот 90-е — совсем другие, это «бандиты». А что такое бандиты, «бандитский Петербург»? Это соответствующее отражение на экране. Не скажу, что это было ярко или глубоко. Но это тоже было.

— Правильно ли сказать, что та история, с которой начиналась художественная биография вашего поколения, — это история камерная, хрупкая, трепетная…

— Да, правильно. Просто потому, что были гонения. Шестидесятникам, которые пытались говорить правду, как они ее понимают, приходилось туго. Чего не скажешь про «бандитский Петербург». Наоборот: успешные сериалы, «Улицы разбитых фонарей»… и другие — множество. Тут все было «клево», привлекало зрителей, а стало быть, рекламу на телевидении питало. Реклама оказывалась тут как тут, слеталась, как мухи на сладкое… И вот другая ситуация, другая история.

— А тот личный, сокровенный герой, который был когда-то близок вам и зрителю, жив сейчас? Герой, необходимый тогда вам и Инне Михайловне?

— Вы знаете… те, кто выжил, те живы. Но они уже другие. У них другие реакции, они по-другому выглядят. Правда, смелость их уже не питают — это уже никому не надо. В нравственном, моральном смысле они остаются хорошими и честными, самоотверженными людьми. Но их время прошло.

Вообще, время выдвигает героя, понимаете? Трудное время, военное, послевоенное — выдвигает альтруистов. А мирное время, время преуспевающего, энергичного бизнеса (в хорошем и в плохом смысле) альтруистов не выдвигает. Это не время альтруистов. Они как бы исчезают. Но не приведи господь — настоящие испытания, страшные… А ведь это возможно — завтра, послезавтра. Мы идем по краю, мы вступили в тревожную, опасную полосу — я имею в виду международную ситуацию. Не приведи господь, альтруисты снова потребуются. Такие, как шестидесятники, и еще более смелые и отчаянные.

— Инна Михайловна всегда играла героинь, которые немножко — белые вороны…

— Но она вообще сама такая. Она человек редкий, уникальный, белая ворона.

— Это страшно?

— Почему страшно? Это замечательно!

— С этим легко жить?

— Она человек особенный, талантливый. Она находит своих героинь, и они ее находят. Тут совершенно другая история. Мы ведь говорили сейчас об обыкновенных людях и их жизни. А Инна — необыкновенный человек, у нее своя история. Может быть, кто-то со мной не согласится, но я-то знаю, что она совершенно необыкновенный человек. И я не могу ее рассматривать в череде — в общем ряду. Ее реакции бывают простодушными, но они всегда незаурядны. Когда она раскрывается, реализуется, ты понимаешь, насколько она оригинальна, своеобразна и глубока. Она содержательна, необыкновенно содержательна как личность, как индивидуальность.

— Петербургу кажется, что Инна Михайловна — очень петербургская актриса.

— И мне так кажется. Согласен с вами абсолютно.

— А может, все хотят присвоить ее себе?

— Вы знаете, она вписалась в Питер с первой минуты. Да. Я сам работал здесь и жил в общежитии «Ленфильма», прямо в пятом павильоне, где задолго до нас снимали «Чапаева». У нас был такой «жилой коридор» в бельэтаже, в котором жили три семьи и я, одинокий — в самой маленькой комнатке, между туалетом и кухней. Полуразрушенный павильон — пахло, запах ядов откуда-то снизу (травили крыс). Но я был счастлив, что живу на территории «Ленфильма», созерцаю таким пытливым взглядом все изнутри и могу так жить, не выходя со студии, работать в монтажной в любое время суток. Это время работы над моей первой картиной «В огне брода нет». Вот тогда я и познакомился с Инной. Я ее долго искал, познакомился, и все пошло — все состоялось.

— Это была роль Тани Теткиной, легенда отечественного кино…

— Это было время свершений. Я посвятил этой картине год усилий до того, как фильм запустили в производство. Сначала поиск темы — я нашел ее в виде небольшого рассказика Евгения Иосифовича Габриловича, потом поиски автора, встреча с ним. Он узнать не мог свой рассказ, говорил: «Я такое не писал». Когда я ему сказал: «Да там санитарка…» — «Не помню никакой санитарки». — «Да она еще художник, рисует». — «А-а-а-а…!» — он тогда только вспомнил. Понимаете, его то же самое привлекало, для него, как для меня, это было принципиальным: санитарка-художник. И отсюда вся атмосфера, которую он сумел передать в рассказе. И я почувствовал: это мое, это я обязательно должен сделать.

И вот мы с Инной встретились на «Ленфильме». И… я очень правильно в ней разглядел человека незаурядного. Тогда же и Володин Александр Моисеевич пробовал ее в свою картину «Происшествие, которого никто не заметил» — параллельно, даже чуть раньше нашей встречи. Мы ходили рядом. А нашел я ее с другого конца…

Наша первая встреча продолжалась с утра до вечера. Мы разговаривали — общались сначала на студии, потом ходили по городу. Обсуждали, что и как будем пробовать. Кинопробы были на следующий день. Выяснилось, что я знал ее по четырем ролям! Но эти роли для меня никак не были связаны с моей героиней. Я искал Инну по телепередаче: просто лицо увидел и понял, что вот она — такая, какая мне нужна. Но в «Морозко» она была другая — Марфушка. В фильме «Старшая сестра» у нее замечательная работа, но тоже совсем другая. И Розочка другая. Понимаете? Это я о том, какая актриса — многоплановая, так трансформируется, совершенно необыкновенная. Ну а уж в Тане Теткиной я понял, что она — и Жанна Д’Арк. Конечно, Жанну так с ходу не снимешь, и я придумал сюжет и рассказал ей про девушку с фабрики — это то, что стало фильмом «Начало». Это уже специально для Инны.

— Да, конечно, разная, пластичная, потрясающая — много можно об этом сказать, но узнаваемая ведь? И не внешне. Зрителю сегодня в зале, может быть, кажется, что он, наблюдая всех героинь Инны Михайловны, наблюдал ее жизнь, знаком с ней и у него, зрителя, есть даже свой сюжет отношений с ней.

— Да. Тут нет противоречия.

— Может быть, все это, самое главное, тогда и возникло — в том времени, где Таня Теткина, «В огне брода нет», «Начало»?

— Это возникло не тогда. Это возникло, когда родилась Инна Михайловна. Это просто она — ее феномен. Это чудо Чуриковой.

— А чудо — режиссер и актриса?

— Конечно, есть. Я не буду уничижать режиссеров. Есть чудо самой встречи.

— Но это — жизнь, это человеческое чудо…

— Все, что касается профессий актера и режиссера, — все человеческое. Человеческое прежде всего. Вот когда оно есть, человеческое чудо, тогда и божье чудо возникает. То, что ирреально, необъяснимо. Не «раз, два, три, четыре, пять…», не «делится», не «умножается». Не измеряется, и мы говорим — «чудо». Чистая метафизика.

— А мне казалось, что вы психолог.

— Пока психологию можно объяснить, проанализировать, она совсем не все. Есть сферы отношений, такие понимания жизни человека, которые не объяснишь. Постижение тайны человека происходит интуитивно. Так оно происходит у Инны Михайловны. Однако поразительно не только то, что в ней это есть (на то она и чудо), но и то, что это есть и у меня, хотя я совершенно не артист. Артист — человек зримый, человек публичной профессии. А я — за экраном. Я принципиально не снимаюсь, хотя мне предлагали неоднократно. Но чудо возникает — интуитивно, метафизически. Возникает со всей определенностью, со всеми подробностями. Возникает образ. Как у писателей, художников, артистов, так и у режиссеров. Я признаю тут метафизику.

— Хотелось бы спросить: вы с Питером сошлись на метафизике?

— По-человечески, но с участием метафизики, безусловно. Сам факт, сама история поиска, знакомства. Я нашел ее и узнал.

Первый разговор: глаза в глаза, закрытая дверь. И говорили не о профессии, а вот, казалось бы, обо всем, что к ней не имеет отношения. Что-то о бабушке, о папе с мамой. Я все спрашивал. Мне было интересно и важно: откуда она? как она возникла? И все, что я слышал, не просто располагало к ней. Больше. Все подтверждало мое чувство, мое понимание, все прояснялось и обосновывалось необыкновенно, индивидуально. Я узнавал в ней героиню, которую никто не знал. Таню Теткину еще никто не знал.

— Да, даже Габрилович…

— Да, даже он. Он посмотрел и сказал: «Так, но только многовато мимики». Мы вот как раз сегодня это вспоминали и смеялись. «Многовато мимики» — для него была чрезмерность, потому что такая щедрость мимики, щедрость этой индивидуальности обжигала и обескураживала.

Это ведь снова тема шестидесятников, и даже шире, больше — это тема творцов и их творений. Шестидесятники наполнили собой культуру, они были щедры — в кино, в литературе, в поэзии, в музыке. То, что они предлагали, исповедовали, удивляло новизной, кого-то даже шокировало. Потом они стали академиками, хотя они не классичны, не академичны, но академиками многие стали. И их новизна стала нормой, делом привычным, обыкновенным. В целом это всегдашняя история: со временем новизна становится чем-то обычным…

— В ваших планах есть какие-то секреты?

— Нет.

— Жаль, так хочется какого-то секрета…

— Нет секретов. Секрет… мы уже коснулись этого. У Чуриковой нет секрета — у нее есть тайна. Есть тайна природы, творчества. Это и есть та самая метафизика. Богом данная способность так видеть, так чувствовать, так передавать, так волновать. Вот это чудо, эта тайна — главный секрет.

— Кино и театр — очень разные области?

— Меня поражают не различия, не разница, а сходство.

— Благодаря Инне Михайловне так получилось, что все сблизилось?

— Нет-нет. Я театр любил всегда, давно, еще до кино. Любил фотографировать. Сначала рисовать, потом фотографировать. Склонен был удивляться изображению. И кино возникло как-то естественно. Ну а когда появилась возможность поставить «Гамлета», я уже не чувствовал себя дилетантом и новичком. Мастером себя чувствовал. В день, в месяц, когда я выпускал здесь спектакль, состоялся Берлинский кинофестиваль, где мой фильм «Тема», который до этого семь лет был «в заключении», лежал на полке, получил все призы, какие возможно. Пять призов! Главный золотой и еще четыре! Я был признан.

И в театре я себя чувствовал абсолютно свободно. Конечно, людей в театре я еще только узнавал. В кино я уже хорошо знал людей. Это важно. И «Ленфильм», и «Мосфильм» были моей средой. А в театре это была первая постановка. Но… как если бросить рыбку в воду, то она сразу поплывет, так я в театре сразу почувствовал себя свободно. Театр как способ выражения был мне абсолютно понятен. Театральные средства меня не сдерживали — наоборот… Я вот сразу прорубил здесь новую дверь: если смотреть из зала — она справа. Это гамлетовская дверь. Как-то я себя отпустил, не контролировал. Потом только понял, что, наверное, был нагловат. Конечно, я очень хорошо относился к Марку Анатольевичу и чувствовал, что он меня поддерживает. Олега Янковского уже знал по кино. Инна очень помогала. Но главное, что театр для меня — был «родное» так же, как и кино. Театр — очень хорошее место, прекрасное.

Номер 14

Номер 14 Номер 13

Номер 13 Номер 12

Номер 12