Вокзал истории

Импровизации судьбы

Интервью с народным артистом РСФСР, балетмейстером Николаем Боярчиковым

Артисту балета, хореографу, педагогу, народному артисту РСФСР Николаю Боярчикову в сентябре этого года исполнилось 80 лет. Выдающийся балетовед Вера Михайловна Красовская причислила его к самым интересным отечественным хореографам ХХ века, отмечая особую поэтичность балетмейстерского почерка. Театралам его имя говорит прежде всего о новаторских поисках ленинградского балета 1970-х — 1980-х, о самобытной атмосфере Малого оперного, где с классическим ярусным интерьером соседствовали вполне авангардные сценические эксперименты.

В номинации «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Петербурга» высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой софит»-2015 присудила Николаю Боярчикову специальный приз.

— Николай Николаевич, юбиляру неизбежно приходится отвечать на самые банальные, даже дурацкие вопросы. Например: по призванию ли вы пришли в балет?

— Я в Ленинградское хореографическое училище после войны поступил, в 1945 году. Как и другим пацанам, мне это было не очень интересно, но маме хотелось (Мария Владимировна Боярчикова, педагог ЛХУ. — А. К.).

Тогда, конечно, детство было суровое. Город жуткое впечатление производил: эти дома с пустыми закопченными глазницами окон… Здесь, где вход с Ломоносова, тоже дом был разбит, одни стены торчали. А вся Школа (по негласной традиции, выпускники прошлых лет называют Школой хореографическое училище, а ныне Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. — А. К.) сохранилась! Педагоги замечательные были. И мы носились по залам и коридорам, как сумасшедшие. Тогда здесь было три репетиционных зала Мариинского театра, и в коридоре запросто можно было столкнуться лбом с Якобсоном или наступить на ногу Сергееву — вот это было здорово.

Выпускался я в 1954 году.

— В Михайловский театр попали по распределению?

— Тогда он был не Михайловский, а Малый оперный, или МАЛЕГОТ. Мне повезло, что я проработал там два месяца с записью в трудовой книжке и уже потом загремел в армию. Потому что по закону после службы меня обязаны были принять на предыдущее место работы.

— Неужели у артиста балета не было какой-нибудь отсрочки или вообще освобождения от армии?

— Тогда, наверное, была какая-то в армии напряженка с кадрами или войны ждали. Многих забрали даже из Мариинского театра, не все смогли потом вернуться на сцену. Происходили трагические вещи. Помню, был потрясающий, тонкий, мягкий классический танцовщик Сапогов, который после армии смог вернуться уже только на характерные, гротесковые партии. А мне повезло, что не попал во флот (на пять лет) или в авиацию (на четыре).

Три с половиной года я прослужил в ансамбле, жил в Доме офицеров. И сейчас, когда слышу, что в армии происходит какая-то «дедовщина»… просто удивляюсь.

Выпускники ЛХУ 1954 года.

Слева – Н. Боярчиков

— Неужели тогда ее не было?

— Не было. Я не видел. Даже когда нас послали на курсы молодого бойца в Выборг и определили в штрафной батальон дежурить. И там такие люди крутые, все в наколках, нас с Лешей Сониным окружили — кто мы да что? Мы сказали. А они кричат: «Эй, к нам лебедуны приехали!» Оказались нормальными, хорошими ребятами.

Первая моя балетмейстерская работа тоже состоялась в армии, по приказу. В несуществующем ныне, а тогда замечательном Доме культуры Первой пятилетки. Сердце кровью обливалось, когда его ломали, в том числе и потому, что там состоялась моя первая работа, которая всегда запоминается… Здание было построено на совесть каким-то хорошим архитектором: эти стены ведь с огромным трудом снесли… Так вот, там был прекрасный самодеятельный театр оперетты, где работали настоящие фанатики этого искусства. Они ставили «Свадьбу в Малиновке», и для этого спектакля, который потом долго шел, я поставил солдатский пляс и знаменитый тустеп «Фрау-мадам».

А потом я благополучно вернулся в МАЛЕГОТ.

— По впечатлениям детства я могу вспомнить, что Кировский и Малый оперный были очень разными. В первом полагалось смотреть «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», а во втором — «Коппелию», «Эсмеральду» и всякие «странные» спектакли вроде балета «Ярославна» по мотивам «Слова о полку Игореве». При этом Малый от Кировского отличался каким-то особенным уютом: в фойе было тесновато, зато филигранные макеты спектаклей в окошечках просто завораживали. Это, конечно, чисто зрительские и почти младенческие воспоминания. А каким на самом деле был МАЛЕГОТ, в котором вы были тогда главным балетмейстером?

— Театр был живой. Фактически он был образован по указу Луначарского, а изначально не имел своей труппы, был прокатной площадкой для иностранных трупп. И еще во времена Луначарского решили очень мудро: Мариинский театр будет хранителем традиций, а все новации-эксперименты будут в Михайловском. И одна из первых премьер здесь была ни больше ни меньше как опера «Война и мир» Прокофьева. Позднее, в 1933 году, возникла балетная труппа, которую организовывал Федор Васильевич Лопухов. Тогда в театре не было даже залов репетиционных, занимались вроде в Музее этнографии.

— Забавная деталь!

— Я же говорю — живой театр. Там сразу появилось очень много экспериментальных постановок.

Работа Лопухова началась с того, что он сделал два старых балета по-новому. Один из них — как раз знакомую вам «Коппелию» — с куклами. В Театре Деммени до сих пор хранится кукла-балеринка из этого спектакля. Куклы были точными копиями артистов, исполнявших партии, и когда они оказывались у доктора Коппелиуса, то видели своих двойников… Такие были первые опыты. Потом был тот знаменитый спектакль, который перенесли в Большой театр, — балет Шостаковича «Светлый ручей». За который и композитор, и балетмейстер получили по полной.

— Связанный с этой постановкой скандал и вся ужасная критика поистине вошли в историю русского балета. Но МАЛЕГОТ все равно остался экспериментальной площадкой?

— Малый театр был посвящен тому, чтобы развивались отечественная музыка и хореография. Тогда — советская. У театра были мощные связи с композиторами, а все, кто там руководил балетом — Федор Лопухов, Борис Фенстер, Игорь Бельский, — обязательно воспитывали новое поколение балетмейстеров. И давали ему работать.

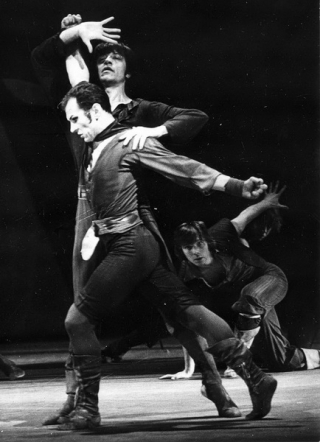

«Геракл»

Например, мне на третьем курсе консерватории Бельский поручил сделать «Три мушкетера». Это не с перепугу, думаю, а по требованию планового хозяйства. Хорошо или плохо, а театр был обязан выпустить четыре полнометражных спектакля в сезон: две оперы и два балета. Это задача полувыполнимая, особенно при том, что почти весь репертуар создавался из совершенно новых произведений. Директор вызвал нас с другом, к сожалению, ныне покойным Щегловым, и сказал: «Вот, ребята, есть музыка Баснера и есть такая сумма на постановку. Если хотите — делайте». Мы хотели. И потому придумали очень скромное решение, фактически только на костюмы потратились.

— Подождите, мы же еще не обговорили момент вашего поступления в консерваторию! Как это случилось?

— Дело в том, что в училище нам давали только первую ступень профессии «артист балета» (как в Суворовском — младший лейтенант). Среднее образование оставалось неоконченным. Многие из послевоенных наших выпускников хотели учиться дальше, но без аттестата зрелости (который выдавали по окончании 10 классов школы) никуда не принимали. А когда в консерватории образовалось балетмейстерское отделение, при поступлении на которое не нужен был аттестат, мы туда ринулись.

Первый набор был около десяти человек. Первый курс вел Лопухов, через два года он ушел и его сменил Гусев…

— Кого вы считаете своим учителем?

— Двоих — Лопухова и Бельского. Бельский тогда был нашим художественным руководителем, и это сильно помогало совмещать учебу и работу.

«Разбойники»

— Получается, что мы перепрыгнули тот период, когда вы были танцовщиком и первым исполнителем солидного количества партий… И что же вам в результате понравилось больше: танцевать или ставить балеты?

— А вот на этом парадоксе, наверное, я и вырос. У меня не было каких-то фантастических данных, но в драмбалете, где многое связано с актерским мастерством (например, в балетах Фенстера), мне было удобно. Танцевать мне было легче, но смотреть такие балеты почему-то не нравилось.

И тогда же шла так называемая «борьба с драмбалетом», в котором на самом деле нет ничего плохого. Там были, например, замечательные вещи того же Лопухова. Но это направление долгое время не имело конкуренции, поэтому само себя съедало. Когда приехал Баланчин и мы увидели, что такое «балет-симфония», это стало огромным открытием. Но опять-таки развело наше искусство на два полюса: вот «балет-симфония», а вот — «балет-пьеса». Вечная беда нашей страны, где все время бросаются в крайности: делать или только так, или только так.

Я считаю, что самое большое достижение — это «балет-симфония», то есть чистая музыка и танец. Но сам этим не очень владею, и мне интереснее, когда есть какая-то литературная основа, в ней копаться и ее пытаться по-своему выразить. Мне всегда казалось, что менталитет русского балета связан именно с этим.

— Вы имеете в виду драматическое содержание?

— Наверное. Идея, комплекс идей и их выражение хореографическим языком.

«Женитьба»

— И какой балет вы поставили первым?

— Я очень полюбил музыку Белы Бартока и сделал его «Чудесный мандарин». Всего на 30 минут. Тогда в театре было неписаное, но непреложное правило: одноактные балеты в один вечер должны были быть как-то тематически связаны (в результате получалась очень хорошего вкуса история). Поэтому я обнаружил у Бартока еще один балет — «Деревянный принц» — и поставил его в пару к «Мандарину». Правда, «Мандарина» быстро запретили, потому что там главная героиня — проститутка.

— Именно по этой причине?

— Именно по этой. В свое время в балете «Барышня и хулиган» проститутку заменили на «просто гулящую» женщину. А у нас было такое либретто, что переписать не получится… Поэтому запретили.

— А в дальнейшем у вас были какие-то трения с худсоветами по вашим балетам?

— Все время были. С «Макбетом», например… Там я вообще ушел с худсовета.

— Какие именно были претензии?

— Худсовет был в то время достаточно странный: там должен был присутствовать представитель Управления культуры, а еще представитель завода… и еще какой-то общественности. Они все приходили перепуганные, и если что-то им было непонятно — тут и начиналось. До сих пор помню вопрос: «Мы не можем понять — это на сцене интерьер или экстерьер?» Там в сценографии было условное решение, без прямого указания на место действия. «Нет, должно быть ясно!» — и т. п. Потом музыковеды с музыкой сильно облажались. Это написал Шандор Каллош, венгр, знаток старинной музыки. Он им перед спектаклем объяснял три часа, что в музыке шекспировского времени нет сонатного аллегро, нет симфонического развития. И на обсуждении ему предъявляют первую же претензию: «А где же сонатное аллегро?»

— Но кроме «Мандарина» трагических прецедентов в вашем творчестве не было?

— Да вроде больше ни одного балета не запретили…

Понимаете, меня причисляли к шестидесятникам, и по натуре я действительно такой. Мы боролись с неким идеологическим прессом, а в театр ходили (особенно в драматический, конечно), чтобы увидеть попытку высказывания какой-то истины. Искали на сцене какую-то разгадку, какую-то «фигу в кармане», подтекст… Груз контроля был довольно серьезный, и мы поднаторели, научились его преодолевать.

Когда Игорь Чернышов поставил в МАЛЕГОТе «Антония и Клеопатру», то худсовет сделал тридцать замечаний по поводу всяких там шпагатов.

«Женитьба»

— «Аморальных»?

— Вроде. Бедный Бельский изворачивался, пришлось сделать какие-то изменения и спектакль все-таки шел. Это и было главным в свое время: принципиальная заинтересованность в том, чтобы театр выпускал новые спектакли, и как можно больше. То есть чтобы композитор написал новую совершенно музыку, сценарист — новый сценарий и получился новый спектакль. Так что ситуация была двоякая — что-то настоящее и при ней происходило.

А сейчас мы столкнулись с рынком. Театру стало выгоднее просто купить какой-нибудь спектакль, а не рождать свой: это ведь рискованно — а вдруг провал? Если посмотреть, то настоящих премьер… Вот разве что недавно в Большом театре «Гамлета» сделали Донеллан и Поклитару… И «Герой нашего времени» там же. И все.

Поэтому что лучше, а что хуже — уже не знаю.

— Наверное, кого-то вполне устраивает система «Бродвей — офф-Бродвей — офф-офф-Бродвей»…

— Но в этой ситуации балетный театр просто перестал рождать свои спектакли. Сменились ценности. И это очень серьезный удар по балетной профессии.

— Вы об этом свидетельствуете как практик?

— В свое время, например, по инициативе Олега Виноградова у нас был воссоздан иностранным хореографом романтический балет «Сильфида», который быстро разлетелся по всем театрам. Случалось, что заболевали солисты и было некому танцевать. Звонишь в Мариинский и просишь народных артисток СССР Ирину Колпакову или Габриэлу Комлеву выручить: да с удовольствием! Театр у нас государственный, они знают, что мы можем заплатить вот столько-то, но всегда соглашались! Ведь артистический голод, особенно у солистов, всегда был ощутим: они же танцуют два-три спектакля в месяц, а разлет-то у артиста балета — 20 лет и все.

В последние годы мне тоже случалось по такому поводу звонить в Мариинский. А там — девушка (фамилия которой мне ни о чем не говорит, просто посоветовали к ней обратиться) сразу спрашивает: «Сколько заплатите?» Я отвечаю сколько. И она отказывается, танцуя те же два спектакля в месяц! Почему Колпакова делала это с удовольствием? Потому что ей важнее получить спектакль, чем какую-то жалкую зарплату.

«Макбет»

Есть интерес творческий и финансовый. В свое время творческий преобладал. И я политику свою в Малом оперном строил на понимании того, что если делать единообразный репертуар, то вряд ли можно будет удовлетворить творческие потребности артистов (а балетная труппа при мне была довольно большая — сто человек).

— Расскажите подробнее об этой политике главного балетмейстера, а потом и художественного руководителя театра.

— Мне казалось, что в репертуаре должно быть три-четыре плана. Главный — создание новых спектаклей.

Второй — отношение к классике (в двойном смысле: классика мирового балета и классика самого театра). На классику вообще есть два взгляда: один Гусевско-Комковский-Лопуховский, другой Константин-Михалыч-Сергеевский и т. д. Я придерживаюсь первого — это как бы реставрационная работа с задачей приближения к первоисточнику. Такой у нас была работа над «Лебединым» редакции 1868 года, очень смешная. А Константин Михайлович — сторонник редактирования. Но, вообще, это вопрос спорный…

«Макбет»

Третье направление, которым мы занимались, — мировая хореография, то есть необходимость приглашать известных хореографов на постановку.

И четвертое — совершенно экспериментальная работа. У нас был организован так называемый Творческий клуб — настоящая хореографическая лаборатория. Там разрешалось экспериментировать как угодно и были созданы очень любопытные работы, которые не вписывались ни в какую концепцию. На просмотр, по договоренности с дирекцией, приглашались ведущие критики и давали резюме — может ли это идти на сцене. И мне безумно понравилось, как один раз Поэль Меерович Карп высказался: «Мне это не нравится. Но это произведение искусства. Может идти». Вот это позиция критика.

— Профессионала?

— Да, это не позиция зрителя — тот просто не придет второй раз, если ему не нравится. А критик должен видеть дальше, а не только констатировать свои впечатления.

Так вот, если нам критики давали добро, то дирекция выделяла какие-то небольшие деньги на экспериментальную постановку.

— Это какие годы были?

— Да все те же 1970-е.

— Несмотря на эпоху застоя и худсоветов.

— И лаборатория все время возрождалась. Появлялась идея какая-то — собирались и работали.

А еще мы славились на весь Ленинград капустниками — на них даже билеты продавали. Мы с мужиками как-то по такому случаю станцевали всю «Пахиту» на пальцах!

— В каком году?

— Точно не помню. В 60-х или 70-х годах.

«Женитьба»

— Николай Николаевич, насколько мне известно, вы славитесь своим чувством юмора. На поверхностный взгляд балет и юмор — вещи несовместные…

— Комедия — вообще сложный жанр. Но в балете есть такой пресловутый ее пример, как замечательная «Тщетная предосторожность».

Балет «Три мушкетера», о котором я уже говорил, иронический. Другой мой балет, «Женитьба» — цирковая такая комедия. Так получилось, что либретто было написано в жанре трагикомедии, и мы хотели, чтобы музыку написал Родион Щедрин. Но он был тогда очень занят, композитором стал Александр Журбин, и пришлось поменять жанр на этакую клоунаду: появились живой диван (три мужика), человек-карета, человек-шлагбаум… А потом еще Италия появилась — когда выяснилось, что Гоголь все свои «гадости» про Россию писал в Италии, издалека. Получился некий гротеск.

Вообще, все эти жанры балету доступны. Но самое интересное рождается именно на стыке жанров.

В свое время мы долго совещались, ломали голову: как сделать в «Трех мушкетерах» заявление короля о том, чтобы королева пришла на бал в подвесках? Ну как? Думали-думали и наконец придумали: а пусть он об этом просто скажет! И попали в точку: король танцевал-танцевал и вдруг на чистом русском…

— В зале точно был шок.

— Конечно. Самое смешное, что сам артист волновался за эти слова больше всего. А когда мы привезли спектакль в Израиль, их нужно было сказать на иврите… Он, бедный, всю ночь перед спектаклем учил!

— Вы целенаправленно занимались какими-то синтетическими поисками?

— Я мечтал соединить кукольный театр с балетным. И был когда-то такой уникальный вечер, когда исполнялось сколько-то лет труппе. Первое отделение сделали «ретро» — то, что было. А второе — перспективный пятилетний план. Какие-то вещи из этого плана осуществились, какие-то нет. Но я там поставил то, что мечтал: «Маленького принца» с куклами.

— Балет?

— Фрагмент балета. Не то чтобы даже с куклами, а с какими-то их приемами. И мне кажется, что во фрагменте это получилось. Есть такой стереотип, что если Роза — это баба в пачке. А мы с Юрой Герцманом, замечательным кукольным артистом, придумали па-де-де с живой розой. Он ее водил, шарфом укутывал. Появлялся Лис — это он шарф сворачивал.

Еще мы хотели сделать спектакль «Тринадцатый апостол» о Маяковском — соединение поэзии и балета.

К сожалению, ни тот ни другой спектакль у нас в театре не вышел. Но мне всегда казалось, я и сейчас так думаю, что самое интересное происходит, когда возникают неожиданные соединения.

«Разбойники»

— Театр кукол, оказывается, проходит в вашей судьбе какой-то мистической нитью…

— Есть еще одна кукольная история. Когда мы пацанами носились по коридорам Школы, то обнаружили на третьем этаже проходной зальчик. А за ним вдруг — зеркальная дверь, тяжелая такая. Мы ее открыли, видим: стоит сцена кукольного театра, с заряженными декорациями. Можно было дернуть за веревочку и опустить занавес. Валялись перчаточные куклы, стоял макет какой-то очень красивый. Мы туда бегали играть.

— А что это было и откуда?

— Да откуда я знаю? Никто не знает. Потом куда-то все исчезло.

— В любом случае это была какая-то очень знаковая для вас случайность?

— А самое интересное в искусстве всегда происходит случайно. Помню, как на хороший очень конкурс «Арабеск», который проходил в Перми, забрели однажды три японца, хип-хоповцы. Они в ужасе смотрели на всю классическую программу, а потом сами произвели шок. Выступили на музыку Шопена, и это было очень неожиданно: соединение классической музыки с дворовой хореографией.

Я всегда считал: неожиданность, случайность, импровизационность — самое главное в искусстве.

Беседовала Анна Константинова

Октябрь 2015 года

Номер 14

Номер 14 Номер 13

Номер 13 Номер 12

Номер 12